中國網/中國發展門戶網訊 糧食安全是“國之大者”,耕地是糧食生產的“命根子”。黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央準確把握耕地保護變化新形勢,謀劃推動了一系列嚴格耕地保護的開創性工作。2023年底召開的中央農村工作會議提出,加強耕地保護和建設,健全耕地數量、質量、生態“三位一體”保護制度體系。2023年度全國國土變更調查結果顯示,全國耕地面積19.29億畝,與第三次全國國土調查時相比,耕地總量增加1120.4萬畝。截至2023年底,全國累計建成高標準農田超過10億畝,為全國糧食產量連續多年穩定在6.5億噸以上提供了有力支撐。耕地保護取得積極成效的同時,也應清醒地認識到,我國人均耕地少、耕地質量總體不高、耕地后備資源不足的基本國情沒有改變,新時代、新征程上,耕地保護任務更加艱巨。

我國耕地按質量分為10個等級,目前平均等級僅為4.76等,7—10等的低等耕地占比22%,數量超過4億畝。中國耕地面積僅占世界耕地的7%,卻消費了接近世界1/3的化肥,單位面積化肥用量是世界平均水平的3.7倍——化肥的過量施用是造成我國農業面源污染的主要因素之一。持續提升耕地質量,加強生態環境保護,根本是要摸清我國土壤養分家底。掌握一項便捷高效準確獲取土壤信息的手段,對于快速摸清我國土壤養分家底,提升耕地質量保護與精準施肥具有重要意義;進而,助力夯實我國糧食安全根基,切實守護大國糧倉,確保中國人的飯碗牢牢端在自己手中。

國內外土壤檢測技術現狀

美國土壤檢測技術概述

據美國農業部(USDA)報告顯示,目前美國約有68%的大型農場正在使用和依賴精準農業技術,如產量監測、產量地圖、土壤地圖、變量投入技術(VRT)等來提高產量、降低投入成本。以EarthOptics為代表的美國數字土壤科技公司,致力于開發下一代土壤傳感技術,為種植者提供顛覆性和實時性的土壤特性洞察。其核心產品Ground舞蹈場地Owl™是一種安裝在沙灘車或拖拉機上的多模態、非接觸式土壤傳感器系統,主要包括土壤壓實傳感器GroundOwl™、自動錐形滲透儀(automated cone penetrometer)和用于管理項目(從啟動和分層到字段收集)的自定義軟件SoilCollector™。GroundOwl™每秒可生成16個數據點,提供時租比傳統方法(每100英畝采集40個數據點)更多的土壤差異數據——每100英畝可采集4000個數據點。該系統結合了土壤壓實傳感器和機器學習工具,利用地面穿透雷達和電磁感應技術,可測量達數英尺深度的土壤壓實度,并分析土壤的紋理、碳含量和養分屬性,包括土壤溫度、濕度、pH值、鹽度,以及營養成分等多種數據。EarthOptics公司通過少量的物理土壤樣本驗證GroundOwl™的數據準確性,只需傳九宮格統土壤樣本采集量的1/3左右即可達到等效驗證數據。結合人工智能后,GroundOwl™能夠云端構建土壤的數字孿生模型,且GroundOwl™的人工智能系統會不斷學習,隨著時間的推移減少對物理樣本的需求。

EarthOptics公司另一項核心產品SoilMapper™構建了全球首個數字土壤云;其與GroundOwl™系統收集的遙感數據相結合使用,提供綜合的高分辨率、高準確性和低成本的土壤數據。SoilMapper™主要有TillMapper™、NutrientMapper™、C-Mapper™、H2O-Mapper和Carbon Programs五大功能。TillMapper™功能提供英寸級的土壤壓實數據,生成高度精確的土壤壓實地圖,清晰顯示土壤壓實位置和壓實程度等信息,同時為用戶提供定制化的耕作建議。NutrientMapper™是精確的元素分析和土壤健康測量系統,可提供土壤氮、鉀、磷、CEC(陽離子交換量)和pH值等養分屬性和微量營養物質概況,以支持有見證效的土壤管理決策。C-Mapper™功能提供精確的碳地圖,用于土壤碳管理。H2O-Mapper功能可以提供土壤含水量地圖。Carbon Programs是EarthOptics公司提出的一項碳市場功能,用于精確的土壤碳量化和溫室氣體核算。2024年12月31日,EarthOptics公司宣布再獲2400萬美元融資,此輪融資完成后,該公司的融資總額達到7910萬美元。

加拿大土壤檢測技術概述

2011年,荷蘭瓦赫寧根大學發表首項研究,表明用于獲取高分辨率土壤數據的傳統土壤采樣方法勞動密集且成本高昂,伽馬射線能譜法已成為克服這些障礙的一種很有前途的技術,并利用伽馬射線光譜繪制了荷蘭海區的土壤黏土含量圖,為伽馬射線在土壤檢測方面的應用提供了重要參考。2013年,加拿大一家開發土壤分析和土地測繪技術已有20多年歷史的SoilOptix®公司首次將此項技術進行商業化,成為一家專供高清表土測繪服務的公司,并為加拿大安大略省的種植者們提供服務。2018年,SoilOptix®公司擴張到美洲各地,為阿根廷和美國部分地區提供服務。2019年開始,為德國、智利和英國提供服務。2020年,SoilOptix®公司開始在丹麥、保加利亞、芬蘭和墨西哥提供服務。2022年,先正達歐洲公司通過與英國合作伙伴Hutchinsons公司簽訂獨家協議,成為歐洲SoilOptix®服務的官方供應商。該服務以Interra Scan為品牌名,首先在匈牙利、波蘭、法國和烏克蘭開展,未來還將進一步拓展。

SoilOptix®公司的核心技術是基于伽馬射線光譜學,通過車載土壤傳感器快速、高效地測繪土壤特性。可以被動吸收土壤自然放射的4種同位素(銫-137、鉀-40、釷-232、鈾-238),在距地面約60厘米高度快速測繪,且不受作物狀態、季節、環境溫度或地表覆蓋影響。此技術適用于全球不同土壤,能夠以非常高的分辨率提供穩定的土壤能譜數據,將該數據與策略性定位的物理土壤樣本的實驗室檢驗數據相結合進行校準。SoilOptix®公司的土壤檢測技術以高精度著稱,每英畝可獲取335個數據點的包括土壤質地、微量和常量營養元素等25層土壤屬性的高分辨率數字土壤地圖,成本相對較低;數據處理團隊可以在48小時內完成數據分析,生成數字土壤地圖。基于此,農戶可以對土壤進行差異化管理,如變量施肥、變量識別出特定的垃圾/有機物、變量播種、變量灌溉等。此項技術盡管初期設備投資大、數據處理復雜,但特別適用于大面積農田、土壤改良及數字農業場景,為農業生產和土壤管理提供了強大技術支持。

國內土壤檢測技術概述

我國高度重視耕地保護工作。2005年中央一號文件就提出“搞好沃土工程建設,推廣測土配方施肥”。2008年,為滿足深入開展測土配方施肥工作的需要,農業農村部印發《測土配方施肥技術規范》,進一步規范測土配方施肥技術方法和操作程序。測土配方施肥技術已經發展多年,有一套較為完善的理論和實踐體系,從土壤樣本采集、實驗室分析到配方制定,都有明確的標準和規范,在全球范圍內得到了廣泛應用和驗證。通過測土配方施肥,避免了傳統施肥方法中的“一刀切”問題,充分利用土壤資源,大幅提升了農產品的產量和質量,推動了農業現代化;同時,測土配方施肥技術可以有效避免施肥過量或者不足,節約施肥成本的同時,有效提高了肥料的利用效率。

盡管測土配方施肥技術具有諸多優勢,但在應用過程中仍面臨著諸多問題:樣本代表性有限。土壤樣本采集過程中,因采樣點選擇不合理或采樣數量不足,會導致樣本不能準確代表整塊土地的土壤養分狀況,從而影響配方的準確性。檢測周期較長。從采集土壤樣本到實驗室分析,再到得出配方結果,需要幾天甚至更長時間。因此,對于一些時效性要求較高的農業生產活動,會影響施肥的及時性。工作量較大。需要人工進行土壤樣本采集,對于大面積的農田來說,采集大量樣本需要耗費大量的人力和時間。依賴實驗室設備。對土壤養分的檢測需要專業的實驗室設備和技術人員,在缺乏檢測條件的地方,實施存在一定困難。

隨著土壤檢測技術的進步與發展,遙感技術、地理信息系統(GIS)技術、土壤光譜檢測技術、土壤傳感器技術、大數據與人工智能技術等更多地應用于土壤養分檢測。然而,大多數土壤檢測設備均為進口設備,我國在自主研制高精度、低能耗且具有無線傳輸功能的土壤檢測設備上還存在較大差距。當前,急需自主研制土壤養分快速檢測設備以滿足我國摸清土壤養分家底、保障糧食安全的急迫需求。

自主研制全國產化土壤養分快速檢測設備

土壤養分快速檢測的基本原理

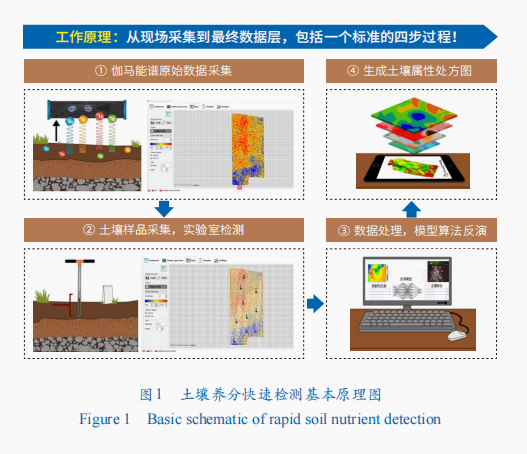

土壤中天然存在的放射性元素鈾(U)、釷(Th)、鉀(K)等會自發衰變,釋放出具有特定能量的伽馬射線,這些伽馬射線的能量和強度與土壤中相應放射性元素的含量密切相關。通過碘化鈉(NaI)、碘化銫(CsI)和高純鍺等閃爍晶體或半導體組成的探測器設備,可以精確探測并記錄這些伽馬射線的能譜。在實踐中,從現場采集土壤數據到最終生成數字土壤地圖,包括一個標準的四步過程(圖1)。利用安裝在可移動載體上的土壤養分快速檢測設備,于土壤上方約0.6米處對土壤進行掃描,收集土壤衰減自然釋放的伽馬能譜原始數據。采集15—20厘米深度的土壤樣品用于實驗室檢測,所獲數據用于伽馬能譜數據的校準。建立數據模型,這是將土壤放射性元素信息標定為土壤養分數據的關鍵環節。通過對大量的土壤能譜信息與樣品實驗室檢測數據進行模型訓練學習,最終建立起能譜信息與土壤養分之間的模型對應關系。運用數字地圖技術生教學成多種土壤屬性處方圖,應用處方圖進一步指導變量施肥等精準農事作業。

土壤養分快速檢測的技術攻關與實踐

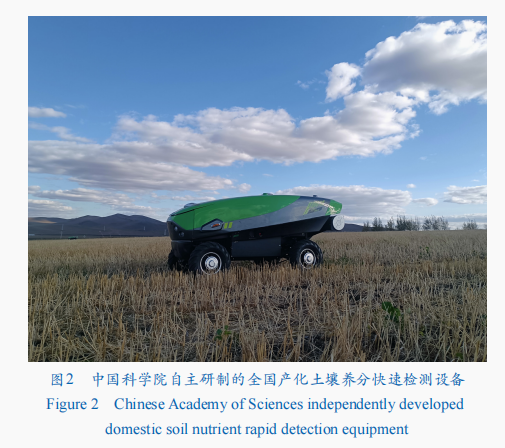

2024年10月,農業農村部印發的《全國智慧農業行動計劃(2024—2028年)》指出,“支持中國科學院持續探索總結‘伏羲農場’模式。持續優化土壤養分反演、作物模擬預測、氣象精準分析等模型,開展耕地網格化、數字化管理,推動農業生產過程的數字化仿真、推演,形成最優種植方案”。針對我國耕地肥料施用中存在的“基礎數不清、樣本點不足、用量不合理”的情況,中國科學院組織所屬計算技術研究所、南京土壤研究所、硅酸鹽研究所等單位聯合研制了可被動吸收土壤中發出的放射性元素信號來實時反演土壤養分組成的快檢設備(圖2)。該設備在精準捕捉土壤放射性元素信號、弱信號解析、搭建養分反演模型、生成土壤處方圖等關鍵環節上實現了多項核心技術突破。通過對大量土壤的能譜信息和土壤樣品實驗室檢測數據進行模型訓練學習,現已建立起8種能譜信息與土壤養分的模型對應關系;通過對模型的不斷訓練和校準,降低了對土壤樣品實驗室檢測數據的依賴。目前,此項技術已在呼倫貝爾農墾集團有限公司(以下簡稱“呼倫貝爾農墾”)展開實踐,針對已解析的關鍵土壤養分元素,已初步建立起相應的土壤樣品庫和養分數據庫;并據此,繪制了土壤養分處方圖用以指導變量施肥和精準農業,從而有望變革我國沿襲近60年的傳統測土方式和機制。

面向呼倫貝爾農墾開展精細化測土工作。自2024年8月下旬起,中國科學院農業智能技術團隊組建攻堅測土隊伍,調配32臺套土壤養分快速檢測設備,赴呼倫貝爾農墾進行秋收耕地數據采集工作。現已完成了覆蓋拉布大林農場、上庫力農場、謝爾塔拉農場、牙克石農場、莫拐農場、綽爾河農場、大河灣農場、那吉屯農場等在內的320余萬畝農田數據及2.3萬余份土壤混合樣本的采集工作,并進行了跨地域、多土壤類型、不同氣候環境下的閉環數據采集測試。預計2025年將完成呼倫貝爾農墾600萬畝耕地、1000萬畝草場的精細化測土工作。

建立呼倫貝爾農墾土壤養分樣本庫和數據庫。目前,已將在呼倫貝爾農墾采集的農田數據及土壤樣本匯聚河北雄安新區并進行數據處理工作,在河北雄安新區建立呼倫貝爾農墾土壤養分樣本庫和數據庫。通過對海量數據進行標準化處理及高效整合,確保數據的準確性、完整性與及時性。基于海量數據訓練農業生產智能模型,精準指導呼倫貝爾農墾農事作業,進一步推動現代農業的可持續發展,同步助力河北雄安新區智慧農業產業打造升級。

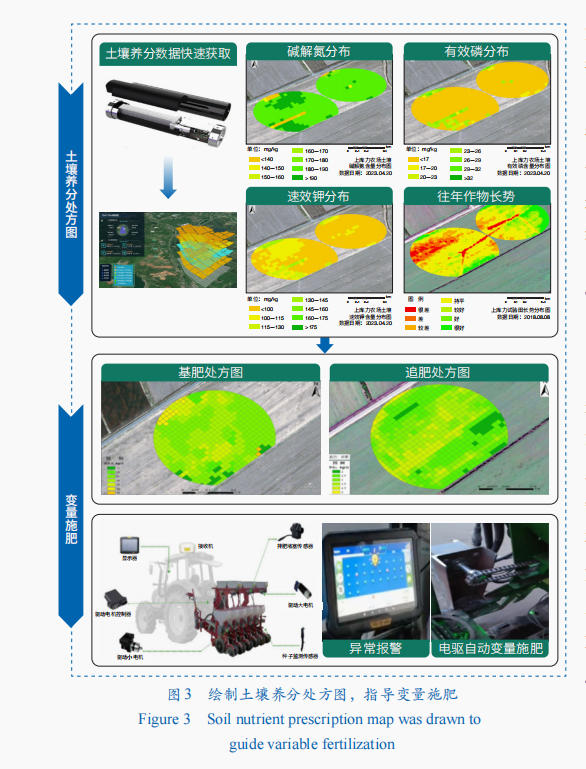

繪制呼倫貝爾農墾精細耕地土壤養分處方圖并指導糧食增產。通過對呼倫貝爾農墾大量的土壤能譜數據和土壤樣本元素數據進行模型訓練學習,構建土壤養分反演模型,實時獲取土壤養分精準數據;并通過數字地圖技術,生成直觀反映土壤屬性信息的處方圖。應用土壤養分處方圖指導變量施肥,實現土壤均一化,均衡增產,節本增效(圖3)。

摸清土壤養分家底,保障糧食穩定增產

摸清土壤本底數據,繪制全國精細耕地土壤養分處方圖

摸清精細耕地土壤養分分布情況是實現糧食穩產和增產的有效途徑,基于對土壤快速養分檢測設備的攻關、耕地土壤養分數據庫的建立和精細耕地土壤養分處方圖的繪制,將成為支撐我國新一輪千億斤糧食增產的關鍵技術保障。通過用相對應的模型算法對土壤養分數據進行共享空間測算和標定,與我國實施多年的測土配方施肥的結果配合,精細繪制出與變量施肥農機具相配套的精細耕地土壤養分處方圖;依據我國不同地域和土壤類型,可在對我國耕地養分情況總體摸底的基礎上,分別建立東北、華北、西北、南方丘陵山地等不同區域的數據庫,以及黑土地、酸性紅壤、鹽堿地、黃土等不同土壤類型的數據庫。作為我國發展智慧農業的核心數據,精細耕地土壤養分處方圖將助力國家摸清耕地家底,充實高標準農田基礎數據;進而,通過變量施肥進一步促進土壤養分均一化,實現農田均衡增產,為實現新一輪糧食增產貢獻科技保障。

聯合攻關解決關鍵核心技術問題,實現土壤養分快速檢測

羅錫文院士曾經說:“我一直有個夢想,想是否可以在我們的土壤機后面掛一個像鐮刀一樣的傳感器,在田里跑一圈,就可以把土壤的氮、磷、鉀都測出來……”時至今日,利用人工智能系統進行精準田間監測和土壤健康狀況預測,提供高精度的土壤養分等要素的分布圖已經成為歐美國家農業技術公司支撐田間精準農事操作的主要技術手段。耕地土壤養分信息事關我國糧食安全,是我國必須自主可控的技術手段,我國要實現土壤養分快速檢測涉及晶體、信號放大、樣品標定、模型算法等多個環節關鍵技術和設備的突破與研發。發揮中國科學院學科布局全面和領域交叉優勢,組織高技術、農業、資源環境等多個團隊展開聯合攻關,是攻克關鍵核心技術問題的有效途徑,將為實現土壤養分快速檢測提供系統解決方案。

關于助力我國摸清土壤家底的建議

土壤是人類賴以生存的重要物質基礎,是農業生產的核心資源。摸清土壤家底,意在保障國家糧食安全。摸清土壤數量和質量,是土壤科學利用、改良培肥、保護管理的前提,也是優化農業生產布局的基礎支撐,為經濟、社會、生態建設重大政策的制定提供決策依據。為加速我國摸清土壤家底,切實保障國家糧食安全,建議加強推進3個方面工作。

結合技術攻關推進相關技術標準和規程的制定

土壤養分快速檢測技術體系涉及多項新技術的攻關,應同步推進與技術體系相配套的系列技術標準和規程的制定,確定科學合理的操作流程、數據標準和推廣應用體系。將快速無損精細化土壤檢測工作納入全國農技推廣體系中來,通過多層級的技術培訓,加大力度培育農技推廣骨干人才,促進基層農技人員更好履責,從根本上促進落實我國大尺度精細土壤養分數據檢測工作科學規范高效完成。

研發相應配套農機具,真正用好全國精細耕地土壤養分處方圖

面向全國耕地盡快開展大范圍、精細化的土壤檢測工作,全面掌握全國不同區域、不同土地類型的土壤數據,繪制全國精細耕地土壤養分處方圖。同步推進研發可用于變量施肥的智能農機和農機具,將處方圖賦能智能農機和機具,指導農機在不同區域進行精準變量施肥作業,完成處方圖執行指令,從而真正讓人工智能(AI)在農業生產中發揮關鍵作用。

與高標準農田信息化建設相結合,推進土壤養分數字化

高標準農田建設作為推動農業現代化進程的重要舉措,其信息化建設在發揮高標準農田效能上起著關鍵作用。精細土壤養分處方圖對于提高高標準農田產能、發揮其效果至關重要,有助于實現土壤養分數字化。建議將土壤養分精細管理納入高標準農田信息化建設的必要內容,建立綜合農田信息數據體系,將土壤、水分、品種等多個因素綜合考慮,發揮其綜合效能,實現糧食均衡增產。

(作者:吳威,中國科學院地理科學與資源研究所 中國科學院大學;廖曉勇,中國科學院地理科學與資源研究所;李曉鵬,中國科學院南京土壤研究所;吳云濤,中國科學院上海硅酸鹽研究所;陸會賢、張玉成,中國科學院計算技術研究所;張佳寶,中國科學院南京土壤研究所。《中國科學院院刊》供稿)